※上記画面のクリックで「2023広報誌」が確認、ダウンロードできます。

2022年6月30日にWEB会議にて決議されました。

2022年6月30日にWEB会議にて決議されました。  私たちは各自治体との協定に基づき、また実効性を保つため、消防などの救助隊との実務的な訓練を重ね、救助隊からの信頼を得て早期出動に対応できる体制、現場で機能する能力をもつ救助犬チームとなって、一人でも多くの命を救うことができるように努力していきます。協定はその第一歩です。 |

群馬県:2017年1月13日 福島県:2016年2月10日 宮城県:2015年3月5日 青森県:2012年5月23日 京都府:2011年5月10日 岩手県:2010年11月22日 三重県:2010年10月17日 みどり市:2010年1月18日 桐生市:200712月12日 渋川市 2020年2月12日 京都府警2017年10月28日 |

| NPO法人災害救助犬ネットワーク設立への経緯 |

|

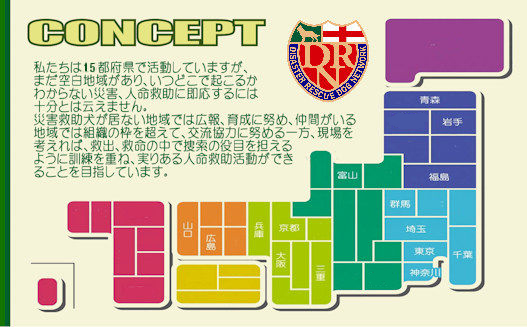

■コンセプト〜設立準備会議より〜(富山県立山山麓・2007年7月14日) |

| ■NPO法人災害救助犬ネットワーク設立総会より (福島県郡山市・2007年9月15日) 7月14日の準備会議を経て、各地のボランティアの意見集約を行い、NPO法人として組織することになりました。 災害時・平時にかかわらず将来にわたって、行方不明者を出来るだけ多く救助したい、そのような体制を整えるべきと考えるボランティアが参加している(23都道府県78名/2008年)全国組織です。 わが国では欧米に比べて行方不明者を捜索する手段としての災害救助犬は社会的認知度が低く、まだまだ頭数が少なく、普及が不十分で、災害時・平時を問わず、救える命を救う体制が整っていません。このような現状において、私たちは自分たちで犬を育て訓練しながら捜索に応援参加するのみでなく、将来に亘って出来るだけ多くの人命を救助するために、災害救助犬がいない空白地域での災害救助犬の育成支援、災害救助犬の認定審査会の実施、行政との協力体制の整備など、災害救助犬に関する基盤整備でも全国的な広域組織として役割、必要性を感じて努力します。 そのために次の事業を行うことを定めました。 1.災害救助犬の育成 (1)日常訓練(通年) (2)定期訓練会(春・夏・冬) (3)認定審査会(秋) 2.行方不明者捜索(24時間体制) 3.広報・宣伝・デモ等啓発活動 4.災害出動協定・防災訓練等、行政対応 5.情報の一元化と共有化 6.その他、目的達成のための必要な活動 地域に犬が揃えば、通常の事態には地域で対応できるが、大災害など事態によっては、組織間、地域間で相互に支援するというのが私たちネットワーク構想です。まだ基盤整備の段階ですが、NPO法人としての責任、設立の志を忘れず、社会とともに活動、発展して行くためにも、防災関係、一般市民の方々に広く認知していただかなければなりません、今後はあらゆる機会を通じて理解を深めて行く努力をするつもりです。 現状では、地域組織としてのNPO法人も、小さな訓練グループも、1人だけのところもあり、それぞれ事情が違っても、ネットワーク相互の信頼関係で災害救助犬に関する多種多様な課題を克服し、広域的に協力しあって「救えるはずの命を救うために」活動し、災害現場において社会へ貢献できる体制にして行きたいと考えています。 |

| 認定審査会について |

| ■認定審査の基本的な考え方 災害救助犬の認定、評価は犬だけに焦点が当たりがちですが過去の教訓、現実の課題からは指導手、チームの能力が問われていると捉えています。 そのためには現場の要請、社会からの期待に背かない、災害救助犬、指導手の育成、チームを輩出することは審査会を主催する側の責務だと思っています。 人命救助を掲げ組織していることを踏まえ、実動において求められる災害救助犬、指導手の必要な能力を客観的に評価でき、且つ自己規律を持った審査会を目指しています。 災害現場は常に経験のない想定外の状況です。犬を現場で安全に能力を発揮させるには指導手のハンドリング、チームの体制次第です。そして状況判断、チーム活動、救助隊との連携等々、総合的な作業が冷静にできる能力が求められるため審査の対象としています。 一方、実動を目指しその過程にいる犬、指導手らが緊張感ある現場の経験を踏むために前段階としての行政の防災訓練やイベントの分野で活動でする広報も重要な役割と位置づけ、分離した認定も行っていますが、対外的には同じ災害救助犬であり、必要な能力は備えていることが条件でもあります。 認定審査は活動するためのスタートラインでもあり、チームの一員として体制づくりの訓練を始めなければなりません。基礎的な訓練、連携の訓練の狭間にある認定審査は一定の基準、プロセスをクリヤーしたに過ぎず、今後、能力向上、連携訓練などを積み重ねるようにしなければならない制度設計になっています。 私たちは実動、現場を常に想定した組織であり、ボランティアではあるが人命救助に関わる以上、社会の期待、責務を負っている認識で活動していくようにあらゆる機会を通じて議論していきます。 一方 2007年12月13日災害救助犬の「認定統一基準が必要でないか」という特集記事が共同通信の配信で各地の新聞に掲載され、2008年1月5日にも日本経済新聞(関東版)にほぼ同様の特集記事が掲載されたことを看過せず、認定審査会を主催しネットワーク化を目指すNPO法人として統一見解(訓練審査部)を示すことにしました。 国内における認定審査基準の統一は、今すぐに結論が出ることではありませんが、その方向を否定するものではなく、災害救助犬が社会的に認知される方向で努力を続けなければならないと考えています。 |

| ■統一基準に関する見解 国内で統一した基準、制度を策定することは、目的達成のため、連携のためには避けて通れない課題です。私たちが存在するために、社会に認知されるためにはやらなければならないことだと位置づけ、また、自己規律として行動規範として共有しなければならないこととして重視しています。 同一組織での認定審査会の開催ついて、犬に関わる見解は人によってさまざまで、特に訓練方法や、目指す作業精度は災害救助犬の育成者それぞれに少しずつ異なります。審査会は組織が活動するための一定基準であり、会員の訓練指針となっている点は部分的なメリットとなっているが、一方、デメリットについては、災害救助犬についての見解が似通っている育成者同士で組織が構成されれば、運営の在り方が偏った方向性を持ち、本来の目的、目標を見失いかねません。 現況を統一基準へのプロセスと捉えるならば、謙虚に広く意見を聞き、災害救助犬についてのあらゆる情報の受信、発信に積極的に努めることが必要で大きな目標としての認定審査の統一基準作りに関して、私たちは統一基準に向けてあらゆる手段、方法を否定するものではありません。まず各団体が統一基準の必要性を認め、寛容さで歩み寄りが必要であり、災害現場で活動することを併せて考えれば、協力体制と認定について何かしらの合意事項を決めるための話し合い、交流の場を作れるように提案します。 しかし、実現するためには行動が伴わなければならず、常にその目標を共有し続け、寛容な姿勢で交流、あらゆる機会に協力をする柔軟な姿勢も必要だと感じています。組織間だけの論理を社会が許容できる時間はそれほど長くないと危機感ももっています。NPO法人災害救助犬ネットワークの統一基準への構想は、設立当初からの目的でもあり、どのような基準を作るのかではなく、基準を作るためには、まず集まり、目的を共有して課題を出し合って進め、合意点を見つけトップがリーダーシップ発揮し決断すれば不可能なことではありません。議論における対立は意見の相違であって議論の中で解決する前向きな姿勢に期待し、第一歩として意見交流の場が始まりで、その点に力を注ぐべきが出発点と考えています。 私たちは、日本の救助犬業界の特殊な環境のなかでも、合意できる点はあると思っています。第三者、外部の圧力ではなく自ら社会的、客観的、合理性のある行動、活動を呼びかけ続けます。 ※2007年12月に掲載された新聞記事に関しての当会訓練審査部の見解 |